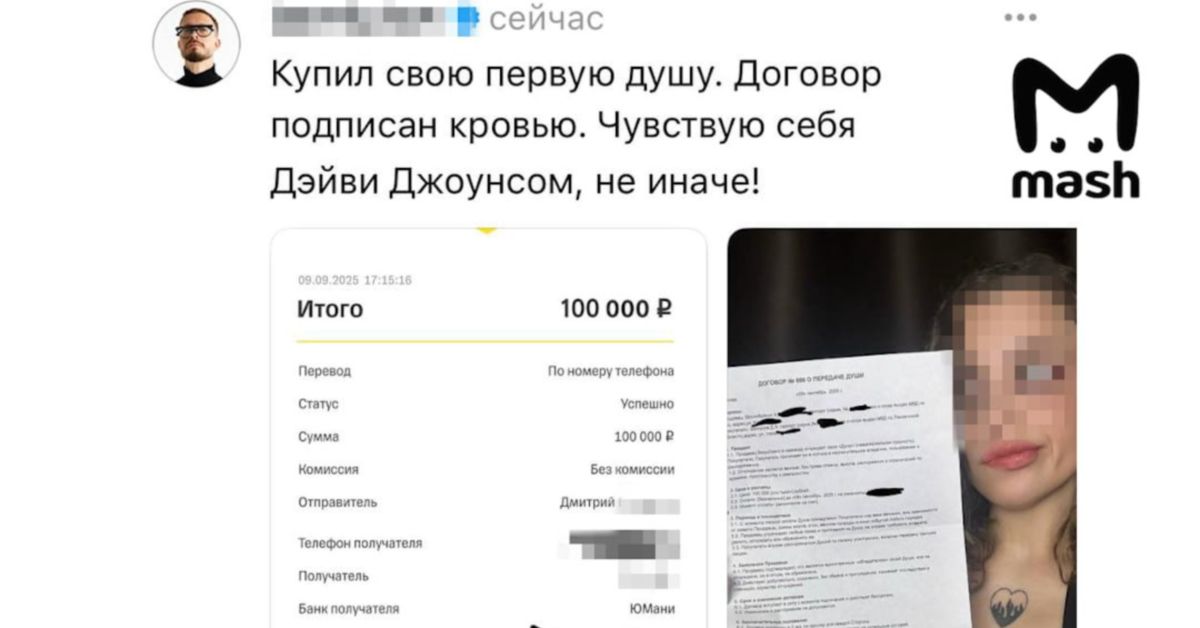

В РПЦ уже возмущены. При этом, ни продавец, ни покупатель — толком не понимают, что с этим "товаром" делать?

Продажа души: от богословских корней до культурного мифа

Идея «продажи души» — одна из самых устойчивых и притягательных в человеческой культуре. Она встречается в религии, философии, литературе, музыке и кино, обрастая всё новыми смыслами и интерпретациями. Но откуда взялся этот образ, и почему он до сих пор волнует воображение?

Богословские истоки

В христианской традиции душа понимается как бессмертная сущность человека, связанная с Богом. Отказ от неё ради земных благ приравнивался к величайшему греху. В Библии нет прямого упоминания «договора с дьяволом», но есть предупреждения: «Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит?» Эта мысль легла в основу идеи, что богатство или власть, добытые ценой отречения от Бога, — мнимы и обернутся погибелью.

Средневековое богословие развивало эту линию: считалось, что человек может вступить в союз с Сатаной, обменяв свою вечную жизнь на земные удовольствия. Так появилось представление о «контракте с дьяволом», юридически оформленном и подписанном кровью.

Философский взгляд

Философы нередко интерпретировали «продажу души» не буквально, а как символ внутренней деградации. Утрата совести, свободы воли или способности к самопознанию ради выгоды понималась как форма самоотчуждения. В Новое время, с ростом интереса к рационализму и индивидуализму, эта тема приобрела более экзистенциальный характер: душу можно «продать» не только демоническим силам, но и государству, толпе, системе.

В XIX–XX веках эта мысль усилилась. Маркс рассматривал продажность как отчуждение труда и человеческой сущности в капитализме. Экзистенциалисты — Сартр, Камю — поднимали вопрос о том, что предательство своей подлинности ради комфорта или карьеры фактически является символической «сделкой с дьяволом».

Литературные архетипы

Наиболее известный культурный образ — легенда о докторе Фаусте. Немецкий учёный, жаждущий знания и наслаждений, заключает договор с Мефистофелем, отдавая свою душу в обмен на доступ к тайнам мира и чувственным удовольствиям. Этот сюжет был переработан множеством авторов — от Кристофера Марло до Гёте, который сделал из Фауста символ человеческого стремления к бесконечному.

Позднее этот мотив проник в фольклор и городские легенды. Например, музыкант Роберт Джонсон, один из основателей блюза, якобы «продал душу дьяволу» на перекрёстке, чтобы обрести виртуозный талант игры на гитаре. Схожие истории обрастали вокруг актёров, писателей, политиков, которые слишком стремительно добивались успеха.

Массовая культура

В XX–XXI веках концепция «продажи души» стала частью массовой культуры. В кино — от «Дьявола и Даниэля Уэбстера» до «Адвоката дьявола» — сделка с тёмными силами подаётся как драматический конфликт между соблазном и моралью. В музыке этот мотив звучит у Rolling Stones («Sympathy for the Devil»), у Black Sabbath и в рэп-культуре, где образ сделки с дьяволом символизирует цену славы и богатства.

Современные сериалы («Сверхъестественное», «Люцифер») переигрывают этот миф в ироничном ключе: дьявол предстает не абсолютным злом, а скорее хитрым партнёром по сделке. Идея «продажи души» при этом сохраняет притягательность: она отражает внутренние страхи и соблазны человека в мире, где быстрый успех часто требует компромиссов.

Эволюция понятия

Путь от средневекового богословия до поп-культуры показывает, что «продажа души» стала универсальной метафорой человеческих компромиссов. В Средневековье это был страх вечного проклятия, в Новое время — тревога утраты свободы воли, в современности — символ сделки ради карьеры, денег или славы.

Почему идея живёт до сих пор?

Ответ кроется в природе человека. Мы часто стоим перед выбором: оставаться верным себе или уступить обстоятельствам ради выгоды. Метафора «продажи души» упрощает этот внутренний конфликт, делая его наглядным и драматичным. Она напоминает: слишком высокая цена может обесценить даже самые блестящие достижения.